Дагеротипия

Содержание

Производство пластинок

Сразу после своего появления дагеротипия приобрела огромную популярность, вызвав массовый спрос на принадлежности для съёмки, особенно на пластинки. Производители отреагировали на это спрос оперативно, и за один только 1847 год в Париже было продано уже полмиллиона пластин.

Для создания изображения дагеротипа требовалась тщательно отполированная серебряная поверхность. Обычно серебро наносилось тонким слоем на медную пластинку, однако кроме меди были пригодны и другие материалы, такие как латунь. Пластинка могла быть и целиком серебряной. Предпочтительным считалось как можно более чистое серебро, но пригодным был и материал сравнительно низкой пробы — 90 % и ниже. Массовое производство дагеротипных пластинок, быстро налаженное во многих странах, было основано на двух основных технологиях: спайке и гальванизации. В первом случае слой серебра припаивался к толстому слитку латуни, а затем полученный брусок многократно прокатывался, образуя тонкий двухслойный лист, разрезавшийся на стандартные прямоугольные пластины. При гальванизации тонкий слой серебра осаждался на латунный лист, выступавший в роли электрода. В России такой способ изготовления впервые предложен Алексеем Грековым. Он же научился покрывать готовые изображения тонким слоем золота, предохранявшим дагеротип от повреждений. Во Франции эта же технология разработана Ипполитом Физо. Иногда технологии комбинировались, например при изготовлении распространённой марки пластин «Шеффилд». Для предотвращения повреждения серебряного слоя на острых углах, в Северной Америке они обрезались, а во Франции отгибались. Стандартная толщина пластинок с медной подложкой составляла 1/50 дюйма.

Отделка дагеротипов

Дагеротип в складном футляре

Несмотря на некоторое упрочнение поверхности дагеротипов золочением, она легко повреждалась, а изображение портилось от контакта с воздухом, быстро покрываясь в неблагоприятных условиях разноцветными пятнами

От неосторожного обращения амальгама могла просто осыпаться с пластины: Араго сравнивал хрупкость дагеротипа с крыльями мотылька. Поэтому готовые снимки обязательно накрывались стеклом, которое герметизировалось окантовкой из бумаги, пропитанной гуммиарабиком

При этом стекло отделялось от поверхности дагеротипа рамкой из золочёной латуни или картона. Латунь получила распространение в США и Великобритании, а для континентальной Европы более характерным был картон. Обработанный таким способом снимок заключался в рамку из дорогих сортов дерева, поскольку по сравнению со стоимостью самого снимка затраты на подобное оформление были ничтожны: в год своего изобретения дагеротип стоил 25 золотых франков.

Были общеприняты два основных типа оформления дагеротипов. В США и Великобритании, где были сильны традиции живописных миниатюр, в моду вошли раскрывающиеся деревянные футляры (кейсы), на одну из створок которых закрепляли дагеротип карманного формата. Чёрные лакированные коробки инкрустировались перламутровыми орнаментами. Начиная с 1856 года особенно популярными стали футляры типа «Юнион», изготовленные прессованием смеси древесных опилок с шеллаком. Внутренняя поверхность откидной крышки покрывалась вельветом, плюшем или сатином чёрного цвета для удобства рассматривания дагеротипа. Зеркальную поверхность снимка нужно было чётко ориентировать на свету, чтобы увидеть позитивное изображение, и чёрный фон крышки, отражаясь на теневых участках, обеспечивал комфортное наблюдение. Иногда в коробке размещались два дагеротипа: один на дне, другой на крышке. Большинство футляров были достаточно компактны для ношения в кармане, а в комнате могли в открытом виде выставляться на всеобщее обозрение. В Европе получило более широкое распространение оформление дагеротипов в настенную раму той или иной степени сложности.

Дагеротипы, снятые на тонкие пластины со сравнительно мягкой подложкой, обрезались для установки в медальоны, как это было принято в миниатюрной живописи. Кроме медальонов они часто монтировались в карманные часы, ручку трости, брошь или браслет. Такие изделия называются в среде коллекционеров «ювелирной дагеротипией». Почти сразу после распространения дагеротипии в моду вошла практика раскраски готовых снимков; по-видимому, дагеротипы начали окрашивать вскоре после появления техники золочения, предложенной Физо. Швейцарский художник-дагеротипист Изенринг представил публике окрашенные работы уже в 1840 году

Другой, более простой, способ предполагал нанесение слоя прозрачного лака или клея на поверхность дагеротипа, поверх которого в свою очередь с максимальной осторожностью накладывалось красящее вещество; краска также могла напрямую смешиваться с клеем в виде однородной эмульсии. Пуристов практика окраски фотографий возмущала как своей грубостью (качественно окрасить дагеротип было практически невозможно), так и самим фактом (за исключением портретных изображений, в случае которых, как считалось, художник только выполняет прихоть клиента)

Иногда раскраска была настолько плотной, что под ней полностью утрачивался первоначальный фотографический образ — этим отличались, например, работы К. И. Бергамаско. Способы оформления дагеротипов и особенности использованных пластинок являются важнейшими признаками при идентификации их происхождения и авторства в музейной практике.

Первый фотоснимок, сделанный на покрытой асфальтом пластинке

Н. Ньепс стал первым, у кого получилось закрепить световое изображение. За основу своего метода он взял свойства такого материала, как асфальт. Как известно, его тонкий слой на освещенном месте становится твердым, а на неосвещенных местах его вымывали керосином и лавандовым маслом.

Таким образом, в 1826 г. Ньепсу удалось получить картинку на пластинке из металла, которую он перед «съемкой» покрыл асфальтом, его тонким слоем.

Этот снимок, сделанный при помощи камеры-обскуры, изображал вид из окна мастерской изобретателя. Гелиография – именно так стал называть подобные «солнечные рисунки» сам автор.

Именно так выглядела пластинка с первым фотоизображением

Ученому было вовсе не просто закрепить изображение, качество которого оставляло желать лучшего. На экспозицию тогда было потрачено 8 часов. Но заслуга Ньепса состоит именно в том, что он положил начало фотографии.

Предыстория появления первой фотографии Н. Ньепса

Французский изобретатель много экспериментировал с камерой-обскурой, начиная с 1816 года. Он пытался применить ее в литографии и сохранить картинку на литографическом камне. Подобные камеры Ньепс собирал сам.

Ученый пробовал брать бумагу, поверхность которой покрывал хлоридом серебра, и вкладывать ее в камеру. Но положительных результатов от этих опытов французу добиться не удалось, так как изображение было похоже на негатив, да и закрепить его никак не получалось.

Позже он решил использовать битум (этот материал еще назывался сирийским асфальтом). Он был выбран из-за своей способности реагировать на свет. К тому времени Ньепсу уже было известно, что под воздействием света асфальт терял свой первоначальный цвет. Свои качества этот материал менял и под влиянием керосина.

Асфальт в форме порошка ученый растворял при помощи лавандового масла. Такой раствор он применял для натирания разнообразных подложек, в роли которых использовались и пластинки из серебра, меди или цинка, и стекло, и литографический камень.

Такое вещество, как асфальт, малочувствителен к свету. Именно по этой причине Ньепс начал проводить свои опыты с этим материалом без камеры-обскуры. Он брал пластину из стекла, покрывал ее небольшим слоем раствора из асфальта и просушивал. Далее копировал на нее гравюру при помощи света. Для этого бумажная подложка гравюры пропитывалась маслом, вследствие чего она становилась прозрачной.

После этих процедур он помещал пластину в посуду, куда наливал керосин и лавандовое масло. Под воздействием такой смеси асфальт растворялся в тех областях, где линии гравюры защищали его от влияния световых лучей. Далее было необходимо промыть пластину водой и высушить.

При рассмотрении получившейся картинки на темном фоне Ньепс увидел отличное позитивное изображение. К сожалению, эта первая гелиография не сохранилась.

Дальнейшие исследования Н. Ньепса

Конечно, картинка, которая получилась у изобретателя, сложно назвать настоящей фотографией (в современном понимании). Но это был первый и важный «шаг» к ее появлению.

В дальнейшем Ньепс старался улучшить изображение с помощью работы с линзой камеры-обскуры. И это у него получилось, когда он создал специальную диафрагму, которая убирала некоторые дефекты картинки.

Еще одно изображение, созданное Ньепсом

Уже через год после создания первого снимка Нисефор повстречал Л. Даггера, такого же изобретателя, как и он, и согласился сотрудничать с ним, показав ему все свои наработки и доcтижения, что привело к дальнейшему развитию фотографии и появлению так называемого «дагеротипа».

Вы участвуете в этих фотоконкурсах?

|

Начало: 10-10-2019 Тема: мое животное Жанр: фотография животных (анималистика) |

|

Начало: 20-08-2019 Тема: предметы Жанр: предметная фотография |

Интересные публикации на сайте

|

Уильям Толбот (иногда на русском языке его фамилию пишут как Тальбот) был одержим идеей запечатлеть красоты природы. Но рисовать этот изобретатель не умел, поэтому сохранять изображения он пытался при… |

|

Фотовспышка – одна из необходимых для фотоискусства деталей, которые довольно часто используются непрофессионалами совершенно ошибочно, но часто и с излишней увлеченностью. Между тем, при верном… |

Новые фотоконкурсы на сайте

|

Начало: 07-10-2019 Тема: цветы Жанр: натюрморт, объектная фотография |

|

Начало: 25-09-2019 Тема: город Жанр: городской пейзаж |

Гелиография и сотрудничество Л. Дагера с Ж. Ньепсом

Дагер был не самым просвещенным исследователем в области светописи, но он оказался практичнее многих. Поэтому именно ему и достались все первоначальные лавры по открытию «дагеротипа».

Дагер много экспериментировал вместе с Ньепсом. Этих исследователей сильно сблизили общие увлечения. Дагер договорился со своим компаньоном, чтобы слово «гелиография» было исключено из их совместного соглашения, хотя первоначально их общее изобретение носило именно такое название.

После смерти Ньепса Дагер заявил его наследникам, что новое изобретение будет названо его именем – «дагерротипом». Но следует отметить, что исследователь продолжил дальше усердно работать и проводить новые исследования в области фотодела.

Парижский бульвар. 1839 год. Дагеротип. Эта первая фотография с человеком была отправлена Дагером королю Баварии.

Особенности дагеротипа

Все дагеротипы представляют собой зеркальное изображение объекта съёмки, поскольку непрозрачны и рассматриваются со стороны, обращённой к объекту съёмки, а не на просвет. Иногда это устранялось при помощи зеркала или оборачивающей призмы, размещавшихся перед объективом, но чаще съёмка велась напрямую, поскольку для портрета зеркальность не критична. Кроме того, любые насадки снижали и без того невысокую светосилу. Эффект видим только при наличии в кадре надписей и обнаруживается по расположению пуговиц на одежде.

Ещё одна особенность дагеротипного изображения заключается в трудностях его наблюдения. При обычном рассматривании изображение выглядит негативным, поскольку отражающая способность амальгамы ниже, чем у серебра. Для получения позитива необходимо под определённым углом разместить напротив пластинки чёрную поверхность, например бархат. В этом случае в зеркальной серебряной основе, соответствующей теням, отражается чёрный фон, а амальгама, обладающая более высоким светорассеянием, выглядит светлой. Результатом манипуляций по поиску положения нормальной видимости дагеротипа становится иллюзия изображения, висящего в воздухе, а не на поверхности пластины. Это напоминает вид наклеек с голограммами или пластинок Липпмана.

Луи Дагер. Первый фотограф в истории человечества

Похожие новости

- Хакеры обнародовали фотографии обнаженной невесты принца Гарри

- Фото: торнадо не испугало канадца, подстригающего газон

- Фото семьи Трампа со встречи с Папой Франциском стало поводом для шуток

- Фото Трампа и светящегося шара повеселило пользователей

Сегодня исполнилось 224 года со дня рождения одного из создателей фотографии — французского изобретателя Луи Дагера.

Луи Дагер родился 18 ноября 1787 года в предместье Парижа. Он практически не получил школьного образования. В 13 лет отец пристоил его подмастерьем к архитектору. В 16 — отвез в Париж и отдал в ученики в мастерскую театрального декоратора «Гранд Опера» Деготти.

Дагер был также известен как танцор, канатоходец, театральный художник. К моменту прихода к Деготти он уже знал законы перспективы, поэтому декоратор и взял его в ученики. Природный дар художника сразу выделил постановки Дагера, его стали отмечать критики.

На сцене он творил чудеса. Например, вместе со своим компаньоном построил диораму: сидящие зрители могли увидеть какой-нибудь огромный собор снаружи, а потом вдруг оказаться внутри. Для этого писались две картины, размером до двадцати двух метров в высоту. Диорама имела огромный успех в Париже и прославила Дагера.

Чтобы упростить работу при создании таких огромных картин, Дагер использовал камеру обскуру, однако никак не мог закрепить изображение на экране. Дагер провел огромное количество опытов, экспериментируя с химическими веществами, а потом узнал о Нисефоре Ньепсе, который занимался примерно такими же опытами. Дагер написал ему письмо, Ньепс предложил заключить договор о сотрудничестве.

В конце 1820-х они вместе работали над созданием метода фотографии. В 1833 г. Ньепс скончался. Дагерротипия была изобретена уже после этого, практически случайно, как следствие очередного опыта.

Дагер сделал все, чтобы превратить изобретение Ньепса в реально применимую технологию, правда, с использованием химических веществ, которые были неизвестны Ньепсу. Идея Дагера заключалась в том, чтобы получать изображение с помощью паров ртути. Сначала он проводил опыты с бихлоридом ртути, но изображения получались очень слабые.

Затем он усовершенствовал процесс, используя сахар или закись хлора, и, наконец, в 1837 году, после одиннадцати лет опытов, он стал подогревать ртуть, пары которой проявляли изображение. Он превосходно фиксировал изображение, пользуясь сильным раствором обычной соли и горячей водой для смывки частиц серебряного йодида, не подвергшихся воздействию света.

В 1839 году Дагер представил процесс получения дагерротипа Французской академии наук. После этого его имя и его технология стали известны во всем мире. К нему пришли слава, богатство и уверенность. Имя Ньепса было практически забыто.

Принцип Дагера проявлять с помощью ртутных паров был оригинален и надежен, и основан, без сомнения, на знаниях, полученных Дагером от Ньепса. Ньепс ничего не сделал, чтобы развить дальше свое изобретение после 1829 года, равно как и его сын Исидор, который стал партнером Дагера после смерти отца. Сын, очень нуждаясь в средствах, спустя несколько лет заключил новый контракт, в котором указывалось, что Дагер был изобретателем дагеротипа.

Дагер скончался 10 июля 1851 г. в Бри-сюр-Марн. Его имя внесено в список величайших учёных Франции, помещённый на первом этаже Эйфелевой башни.

Первые фотографии Луи Дагера и всего человечества:

Бульвар дю Тампль в Париже. 1838 год.

«Мастерская художника». 1837 год

опубликовал: Специальный корреспондент

дата: 18 November 2011 г.

просмотров: 7007

1

Нравится

Добавить в избранное

Добавить комментарий

Все комментарии

Примечания код

- Комментарии

- Этому предшествовал длительный поиск другого названия, в том числе «физиотограф», «физиотии», «иконотофиз», «паратофиз», «физалетотип», «физог» и «отофиз». (недоступная ссылка). Дата обращения 26 марта 2016.

- 14 августа того же года в Великобритании на технологию был выдан патент, и на её территории при коммерческом использовании дагеротипии требовались отчисления правообладателям.

- Первые опыты Тальбота, предшествовавшие изобретению калотипии, требовали ещё более длинных выдержек, чем дагеротипия.

- Источники

- . Фотография для любителей. Дата обращения 25 февраля 2016.

- ↑ .

- ↑ , с. 11.

- , с. 23.

- , с. 13.

- , с. 186.

- , с. 88.

- , с. 28.

- , с. 21.

- , с. 17.

- , с. 10.

- , с. 31.

- , с. 21.

- , с. 20.

- , с. 45.

- , с. 9.

- , с. 3.

- , с. 37.

- , с. 19.

- , с. 23.

- , с. 19.

- ↑ Абрамов Г. . Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. Дата обращения 25 февраля 2016.

- ↑ , с. 87.

- , с. 25.

- , с. 25.

- , с. 39.

- ↑ , с. 35.

- Berkowitz, Joe. . Co.Create (25 ноября 2013). Дата обращения 5 января 2016.

- , с. 39.

- , с. 104.

-

(недоступная ссылка). Arttower (19 августа 2009). Дата обращения 24 февраля 2016.

- ↑ , с. 36.

- ↑ . История фотографии. Дата обращения 26 февраля 2016.

- . National Portrait Gallery, St Martin’s Place, London. Дата обращения 29 января 2017.

- (недоступная ссылка). Популярное. «Фотокарточка» (11 ноября 2011). Дата обращения 5 апреля 2016.

- (англ.). People. Historic Camera. Дата обращения 5 апреля 2016.

- , с. 41.

- , с. 58.

- , с. 18.

- . Photo Dzen (10 апреля 2015). Дата обращения 23 июля 2017.

- , с. 12.

- . Фотография для любителей. Дата обращения 25 февраля 2016.

- , с. 20.

- ↑ . E-reading. Дата обращения 25 февраля 2016.

- , с. 91.

- ↑ , с. 11.

- , с. 38.

- ↑ , с. 72.

- , с. 88.

- , с. 58.

- , с. 30.

- , с. 40.

- , с. 92.

- , с. 10.

- , с. 29.

- ↑ , с. 6.

- . Листая старые фотографические журналы. «Chromphoto». Дата обращения 26 февраля 2016.

- , с. 93.

- , с. 14.

- Дарья Лаптева. . Искусство. FB.ru (4 августа 2016). Дата обращения 29 ноября 2016.

Изобретение фотографии

В первой половине XIX в. было сделано величайшее открытие — изобретена фотография. Слово «фотография» происходит от греческих слов «фотос» (свет) и «графо» (пишу), т.е. означает «светопись». Ее появление — прямое следствие успехов физики и особенно химии. Сущность фотографического процесса сводится к тому, что с предмета или группы предметов в особом приборе, называемом фотографической камерой, получают оптическое изображение на светочувствительном материале.

Фотография прошла длинный и сложный путь развития. Людям давно был известен способ копирования изображений, получаемых в ящике специального устройства. Этот способ состоял в следующем: если в одной из стенок темной комнаты или коробки проделать небольшое отверстие и расположить перед ним (вне комнаты или коробки) освещенный предмет, то на противоположной стене образуется опрокинутое отображение этого предмета. Это явление стало широко использоваться в практике с XVI в., когда неаполитанский физик Д. Порта сконструировал усовершенствованную камеру-обскура (слово камера-обскура означает «темная комната». Это название было присвоено ящику с маленьким отверстием в передней стенке, через которое свет проникал в ящик; в задней стенке ящика помещалось матовое стекло, на котором и получалось световое изображение. ) и для получения более ясного изображения вставил в находящееся в передней стенке камеры отверстие двояковыпуклое («зажигательное») стекло. Этот принцип до настоящего времени служит основой для всех фотографических аппаратов, как бы ни было сложно их устройство.Когда было достигнуто высокое качество световых изображений, встала новая задача — постараться удержать эти изображения. В этом на помощь пришло химическое действие солнца, т. е. способность солнечных, лучей изменять цвет некоторых веществ. Основываясь на этом свойстве, изобретатели и ученые скоро пришли к мысли, что если покрыть матовое стекло камеры-обскура каким-нибудь светочувствительным веществом, то можно как бы отпечатать световое изображение. В XVIII в. химики располагали уже довольно большим запасом таких светочувствительных веществ.

«Исаакий 1839» — под таким названием вошел в историю отечественной фотографии первый в России дагеротип

«Исаакий 1839» — под таким названием вошел в историю отечественной фотографии первый в России дагеротип

Луи Дагер

Луи Дагер

Дагерротип, который Дагер в 1837 году передал в Лувр

Дагерротип, который Дагер в 1837 году передал в Лувр

| Категория: История фотографии | Дата: 22 октября 2010 | Просмотров: 7200 |

Версия для печати |

Другие новости по теме:

- Первые российские фотографы

- История фотографии в России

- История фото в России

- Новая история светописи (продолжение)

- История фотографии. Даты и события (часть 1)

Дагер и дагеротип

Луи-Жак-Манде Дагер (1787—1851) не изобрел фотографию — её изобрел Жозеф Нисефор Ньепс. Но именно Дагер сделал фотографию действующей и популярной. В течение 1839 года, когда он сделал свое сообщение, его имя и его процесс стали известны во всех частях света. К нему пришли слава, богатство и уверенность.

Луи-Жак-Манде Дагер. 1837 год. Литография

Луи-Жак-Манде Дагер. 1837 год. Литография

Идея Дагера заключалась в том, чтобы получать изображение с помощью паров ртути. Сначала он проводил опыты с бихлоридом ртути, но изображения получались очень слабые. Затем он усовершенствовал процесс, используя сахар или закись хлора, и, наконец, в 1837 году, после одиннадцати лет опытов, он стал подогревать ртуть, пары которой проявляли изображение. Он превосходно фиксировал изображение, пользуясь сильным раствором обычной соли и горячей водой для смывки частиц серебряного йодида, не подвергшихся воздействию света.Принцип Дагера проявлять с помощью ртутных паров был оригинален и надежен, и основан, без сомнения, на знаниях, полученных Дагером от Ньепса. К сожалению, Ньепс ничего не сделал, чтобы развить дальше свое изобретение после 1829 года, равно как и его сын Исидор, который стал партнером Дагера после смерти отца. Сын, очень нуждаясь в средствах, спустя несколько лет заключил новый контракт, в котором указывалось, что Дагер был изобретателем дагеротипа.

Луи-Жак-Манде Дагер. Парижский бульвар. 1839 год. Дагеротип. Эта первая фотография с человеком была отправлена Дагером королю Баварии. Оригинал, находившийся в Государственном музее в Мюнхене, погиб во время второй мировой войны.

Луи-Жак-Манде Дагер. Парижский бульвар. 1839 год. Дагеротип. Эта первая фотография с человеком была отправлена Дагером королю Баварии. Оригинал, находившийся в Государственном музее в Мюнхене, погиб во время второй мировой войны.

Этапы процесса Дагера были следующими:

- a. Пластина помещалась в небольшую кабину под углом 45 градусов над контейнером с ртутью, которую спиртовая лампа нагревала до 150 градусов (по Фаренгейту).

- b. За пластиной велось внимательное наблюдение до тех пор, пока изображение не становилось видимым благодаря проникновению частиц ртути на экспонированную часть серебра.

- c. Пластина помещалась в холодную воду, чтобы поверхность стала твердой.

- d. Пластина помещалась в раствор обыкновенной соли (после 1839 года заменена гипосульфитом натрия — фиксирующим элементом, открытым Джоном Гершелем и немедленно взятым для использования Дагером).

- e. Затем пластина тщательно промывалась, чтобы прекратилось действие фиксажа.

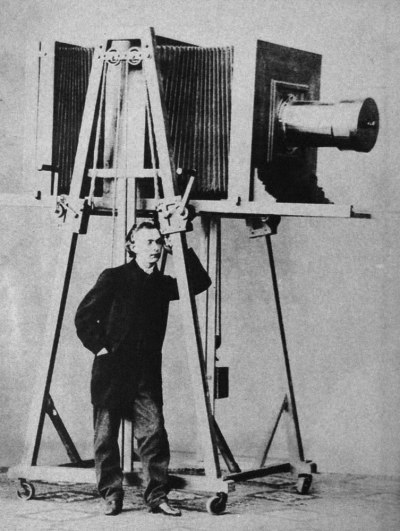

Оригинальная камера Дагера, сделанная Альфонсом Жиру, ее размеры — 12х14,5х20 дюймов. Надпись на бирке «Аппарат не имеет гарантии, если на нем нет подписи г-на Дагера и печати г-на Жиру.»

Оригинальная камера Дагера, сделанная Альфонсом Жиру, ее размеры — 12х14,5х20 дюймов. Надпись на бирке «Аппарат не имеет гарантии, если на нем нет подписи г-на Дагера и печати г-на Жиру.»

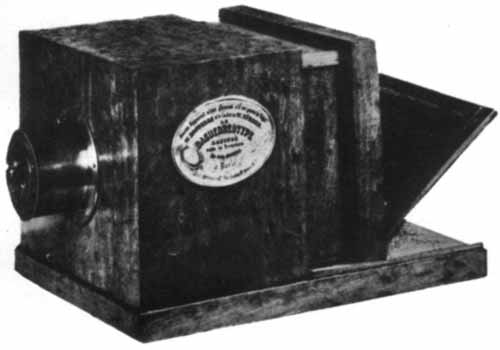

Разборная камера, сделанная Шарлем Шевалье в Париже в 1840 году для целой пластины размером 6,5х8,5 дюймов. Являлась частью дагеротипной установки. Ее можно было использовать для получения бумажных негативов.

Разборная камера, сделанная Шарлем Шевалье в Париже в 1840 году для целой пластины размером 6,5х8,5 дюймов. Являлась частью дагеротипной установки. Ее можно было использовать для получения бумажных негативов.

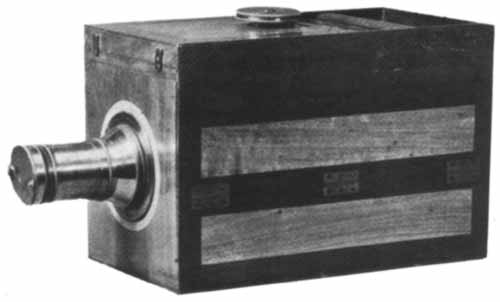

Камера и оборудование, сконструированные Марком Годеном и изготовленные Н. П. Леребуром в Париже в 1841 году, для фотографирования и обработки дагеротипов размером в одну шестую пластины. Внешний деревянный ящик служит камерой и одновременно контейнером для переноса следующих принадлежностей стеклянных сосудов для эмульсии, ртутной ванночки со складывающейся поддержкой, двух однопластиночных кассет и коробки с прорезями для двенадцати пластин. Менее чем за год вес снаряжения Дагера, который составлял 110 фунтов, был уменьшен до десяти фунтов.

Камера и оборудование, сконструированные Марком Годеном и изготовленные Н. П. Леребуром в Париже в 1841 году, для фотографирования и обработки дагеротипов размером в одну шестую пластины. Внешний деревянный ящик служит камерой и одновременно контейнером для переноса следующих принадлежностей стеклянных сосудов для эмульсии, ртутной ванночки со складывающейся поддержкой, двух однопластиночных кассет и коробки с прорезями для двенадцати пластин. Менее чем за год вес снаряжения Дагера, который составлял 110 фунтов, был уменьшен до десяти фунтов.

| Категория: История фотографии | Дата: 18 августа 2009 | Просмотров: 15835 |

Версия для печати |

Другие новости по теме:

- Фотограф-изобретатель Алексей Греков

- Изобретение фотографии

- Новая история светописи (продолжение)

- Краткая история фотографии

- Мифы в истории фотографии